[팩트UP=정도현 기자] 퇴직연금 수익률 부진이 장기화되면서 ‘디딤펀드’가 새로운 대안으로 주목받고 있다. 이런 가운데 전문가들은 “디딤펀드의 진짜 경쟁력은 운용사의 철학에 달려 있다”고 입을 모으고 있다.

그 이유는 ‘디딤펀드’라는 이름은 같아도 운용사마다 자산 배분과 투자 철학이 크게 다르데 있다. 투자자가 전략을 제대로 이해하지 않으면 기대와 다른 성과를 낼 수 있다는 지적이 나오는 이유는 여기에 있다.

◆ “전략의 성패는 어디서 갈릴까”

지난해 9월, 금융투자협회 주도로 25개 자산운용사가 참여해 출시한 ‘디딤펀드(디딤이 되는 펀드)’는 퇴직연금 전용 자산배분형 펀드다. 예·적금 중심으로 굴러온 퇴직연금 시장에 변화를 주기 위한 ‘중간지대형 상품’으로 평가된다.

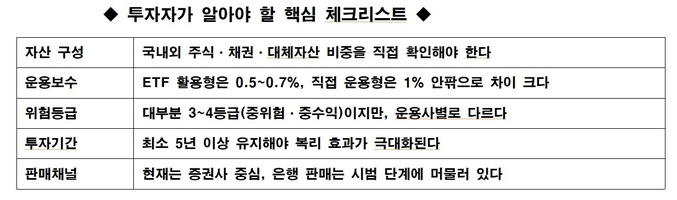

이 펀드의 가장 큰 특징으로는 주식·채권·대체자산에 분산 투자해 안정성과 수익성을 동시에 추구하며 주식 비중은 최대 50% 미만으로 제한된다는 점이 꼽힌다.

금융감독원에 따르면 지난해 퇴직연금 평균 수익률은 연 2.7%에 그쳤다. 정부는 이에 장기 투자 기능을 강화하기 위해 디딤펀드를 퇴직연금 기본 운용상품(디폴트옵션)에 포함하는 방안을 검토 중이다.

시장에서는 만일 기본옵션에 편입될 경우 약 400조원 규모 퇴직연금 자금 중 상당 부분이 자동 유입될 가능성이 높다고 보고 있다.

그러면 전략의 성패는 어디서 갈릴까.

투자금융업계에 따르면 ‘디딤펀드’라는 이름 아래에서도 운용사별 전략 차이는 뚜렷하다. 금융투자협회 통계에 따르면 현재 60여 개 디딤펀드의 6개월 평균 수익률은 약 3.2% 수준이다. 하지만 운용사별로는 최고 6%, 최저 1% 미만까지 격차가 벌어졌다.

실제 KB자산운용은 국내 채권 비중을 높여 안정성을 중시한다. 주식 비중은 30~40%로 낮고 국내 우량채 중심으로 구성돼 있는 ‘국내 중심·금리 안정형’ 전략을 채택하고 있다.

삼성자산운용은 상장지수펀드(ETF)를 적극 활용해 운용보수를 낮추고 해외 자산 비중을 확대한 것이 특징으로 미국 S&P500과 글로벌 리츠 ETF에 주력하고 있다.

미래에셋자산운용은 원자재·달러·금 등 비상관 자산을 편입하는 ‘올웨더(All-Weather)’ 전략으로 인플레이션과 환율 변동성에 대응하고 있으며 한화자산운용은 리츠와 인프라 등 실물자산 중심으로 안정적 현금흐름을 노리는 ‘배당 수익형’ 성격이 강하다.

◆ “같은 디딤펀드라도 길은 서로 다르다”

전문가들은 디딤펀드의 향후 성과는 ‘디폴트옵션’ 편입 여부에 달려 있다고 보고 있다. 이들은 편입이 확정되면 퇴직연금 시장 내 자금 유입이 본격화되며 예금 중심의 퇴직연금 문화가 자산배분 중심으로 바뀌는 계기가 될 수 있다는 평가를 내놓고 있다.

한 자산운용사 관계자는 “디딤펀드라고 해서 모두 안정적인 것은 아닌데 주식 비중·해외 투자 범위·대체자산 구성에 따라 위험도가 크게 달라진다”면서 “디딤펀드는 단기 수익보다 장기 복리 효과를 노리는 상품으로 이름보다 중요한 것은 운용사의 투자 철학과 리스크 관리 역량”이라고 조언했다.

금융투자업계 한 전문가는 “‘디딤’이라는 이름이 안정성을 보장하지는 않는다”면서 “퇴직연금 투자자에게 필요한 것은 ‘내 자금을 맡길 운용사의 전략을 읽는 눈’으로 같은 디딤펀드라도 길은 서로 다르다는 것을 명심해야 한다”고 지적했다.